El presidente de EE.UU., Donald Trump, impulsa una política de drogas que incluye operativos militares en América Latina, a pesar de que la historia solo demuestran una sucesión de fracasos y logros exiguos en este tipo de estrategias.

Desde que asumió por segunda vez como presidente, el pasado 20 de enero, Trump y sus funcionarios reforzaron una retórica belicista contra el narcotráfico."Vamos a borrar a los cárteles de la faz de la Tierra", advirtió en julio el llamado 'zar de la frontera', Tom Homan.

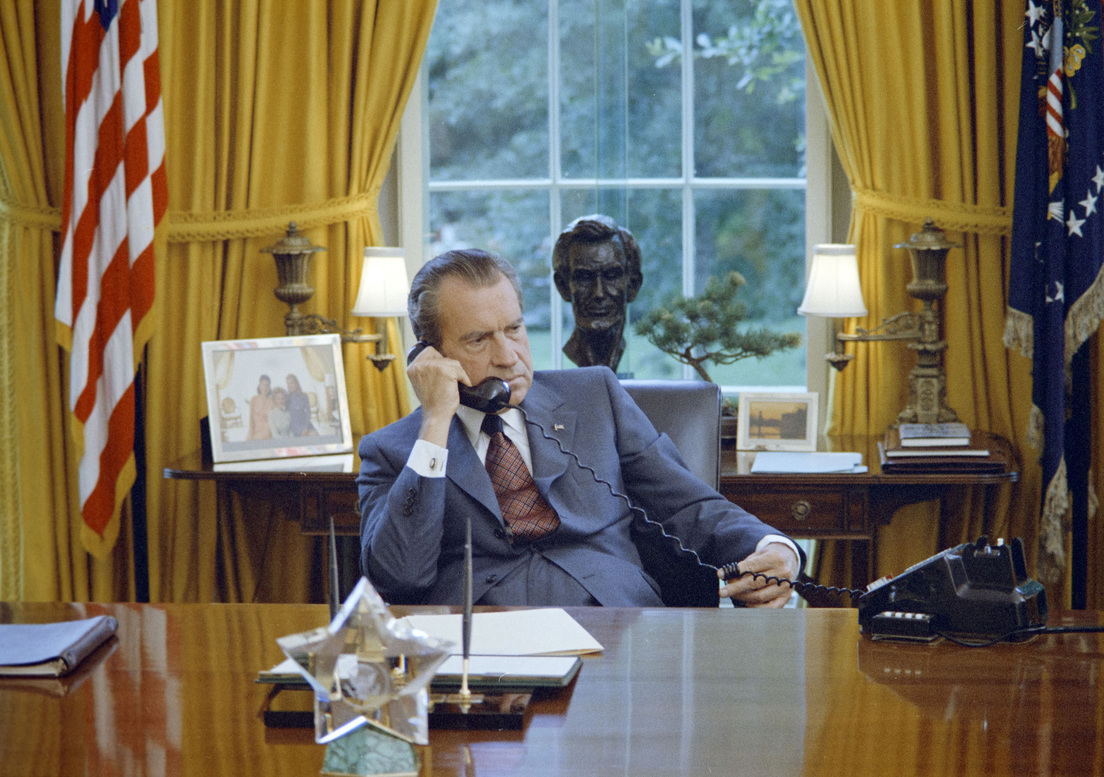

Es lo mismo que prometió el fallecido expresidente de EE.UU., Richard Nixon, a principios de los años 70, cuando declaró una 'guerra contra las drogas' basada en la criminalización de los usuarios, el prohibicionismo de las sustancias y la militarización del combate a las organizaciones criminales.

Cinco décadas después, EE.UU. no terminó con las drogas, mucho menos con los cárteles. Los informes anuales de Naciones Unidas demuestran que hoy hay más sustancias, más baratas, más accesibles y con mayor potencia. El consumo interno aumentó tanto que el territorio estadounidense ha enfrentado epidemias consecutivas de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Sus armas terminan en manos de los cárteles mexicanos. Sus bancos lavan millones de dólares del narco.

Pese a las evidencias, Trump insiste en repetir y extremar la "guerra contra las drogas". Para ello, designó como organizaciones terroristas a los mexicanos Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana.

A principios de agosto, además, el New York Times reveló que Trump había firmado en secreto una orden ejecutiva para autorizar el uso de las Fuerzas Armadas en el combate a los cárteles de América Latina.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que solo trata de operativos en territorio estadounidense, pero el Gobierno de ese país no ha confirmado detalles. El republicano, sin embargo, ha insistido en enviar militares a México para enfrentar a los narcotraficantes.

Lo que sí hizo Trump fue desplegar fuerzas aéreas y navales en la zona sur del mar Caribe, cerca de Venezuela, con el supuesto objetivo de frenar la "amenaza" que representan los cárteles latinoamericanos. Las alarmas se encendieron en la región, ya que la experiencia demuestra que, en los países en donde EE.UU. intervino política y militarmente, el negocio y la violencia narco se expandieron.

Plan Colombia

A fines de los años 90, Colombia y EE.UU. lanzaron el ambicioso Plan Colombia. El operativo priorizó la asistencia militar, pero solo fortaleció la dependencia del país sudamericano, que se convirtió en un firme aliado de Washington hasta la llegada del presidente Gustavo Petro.

Hoy, Colombia sigue siendo país líder en el cultivo de hoja de coca, sus cárteles están esparcidos en toda la región y los sicarios se profesionalizaron hasta convertirse en mercenarios, que ofrecen sus servicios al mejor postor en todo el mundo.

Pero, sobre todo, se multiplicaron las violaciones a los derechos humanos, ya que militares y paramilitares secuestraron, torturaron y desaparecieron a miles de víctimas. Decenas de miles de personas fueron desplazadas de manera forzosa de sus comunidades y los campesinos vieron sus cultivos arrasados por las fumigaciones que exigía EE.UU.

México rápido y furioso

Entre 2009 y 2011, EE.UU. violó la soberanía de México a través del operativo 'Rápido y furioso'. El plan consistió en que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE.UU. facilitara armas a los cárteles, que supuestamente tenían un chip de geolocalización.

El objetivo, afirmaron, era detectar la ubicación de los narcos para rastrear las rutas de tráfico de armas y detener a los responsables. El plan fue un estrepitoso fracaso porque se "perdieron" más de 2.000 armas que terminaron en manos de organizaciones criminales y que fueron usadas en asesinatos contra la población civil.

EE.UU. nunca ha rendido cuentas de este operativo, ni de su responsabilidad como un país que consume sustancias ilícitas de manera masiva, que trafica armas y donde operan organizaciones criminales. Del mismo modo, los capos estadounidenses casi nunca son mencionados en los procesos judiciales, ya que la culpa se achaca exclusivamente a los cárteles latinoamericanos.

Perú y los 'vladivideos'

La mayoría de los peruanos recuerda qué estaba haciendo el 14 de septiembre del 2000, ya que la fecha marcó un parteaguas en la historia de la narcopolítica con intervención de EE.UU.

Ese día se transmitió el primer "vladivideo", como se denominó el escándalo de las grabaciones que durante años acumuló Vladimiro Montesinos, el poderoso asesor del entonces presidente Alberto Fujimori, para poder extorsionar a todos los personajes públicos a los que sobornaba. Había congresistas, alcaldes, líderes de partidos, periodistas y empresarios en el entramado.

Montesinos, que recibía dinero del narcotráfico desde los años 90 a cambio de protección, se había entrenado en la Escuela de las Américas de Panamá, el centro de formación de represores financiado por EE.UU. También trabajó como espía de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), que desde los años 70 rivaliza con la DEA.

De hecho, esta crisis provocó un enfrentamiento entre los dos influyentes organismos, ya que Montesinos reconoció que la CIA había financiado la creación del Servicio de Inteligencia Nacional fujimorista, en una operación que fue impugnada por la DEA porque ya tenía detectado al asesor como cómplice del narco.

Pero no era la primera vez que EE.UU. fue acusado de proteger a narcotraficantes. Años después, se documentó cómo las agencias de EE.UU. hacían la vista gorda y apoyaban a los grupos involucrados en tráfico de drogas con el objetivo ayudarles desestabilizar gobiernos de izquierda en Centroamérica.

El fiscal que investigó el caso en EE.UU., Lawrence Walsh, publicó a mediados de los 90 un informe en el que acusó a Reagan, su vice y sucesor, George Bush, así como sus ministros de Defensa y Seguridad, de estar al tanto de esta maniobra delictiva. Al final, todo sirvió para fortalecer a las organizaciones criminales que hoy, otra vez, ese país dice combatir.